|

Il "Museo del Fumetto" di S. Croce Camerina ha promosso un interessante Convegno

regionale sul tema "Fumetti e Didattica", che si svolgerà il 1° e 2 dicembre

prossimi. Sull'iniziativa e sul Museo, pubblichiamo di seguito due articoli di

Giuseppe Nativo.

Il "Museo del Fumetto" di S. Croce Camerina ha promosso un interessante Convegno

regionale sul tema "Fumetti e Didattica", che si svolgerà il 1° e 2 dicembre

prossimi. Sull'iniziativa e sul Museo, pubblichiamo di seguito due articoli di

Giuseppe Nativo.

|

Locandina del Convegno "Fumetto e

Didattica"

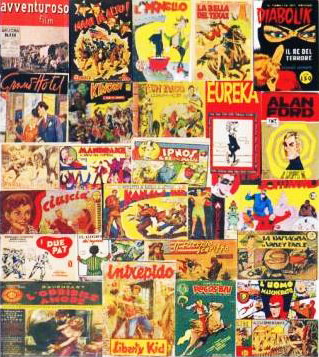

Alcune testate di famosi fumetti

L'architetto Giuseppe Micciche',

fondatore del "Museo del Fumetto" di S.Croce Camerina (RG)

|

Le “nuvole parlanti” si

danno appuntamento a S. Croce Camerina

Fumetti e Didattica

Dal 1° al 2 dicembre importante convegno su “Fumetto e

didattica” promosso ed organizzato dal Museo del Fumetto

di Giuseppe Nativo

“Per tutti i diavoli, che mi siano ancora alle costole?”.

Corre l’anno 1948. Inizia così la lunga carriera, percorsa da continui successi,

del personaggio di Tex che ha fatto vivere “svaghi proibiti” a tantissimi

giovani, oggi cinquantenni. Fino a pochi lustri or sono il fumetto era

considerato una lettura poco “colta”, un passatempo di serie “B” rispetto ai

“classici” della letteratura. I fumetti, oggi, fanno parte del normale “consumo

quotidiano”, alla stessa stregua del cinema e della televisione, acquisendo

pieno titolo per essere inclusi nella cultura moderna come una “componente

predominante della psicologia umana”. A pensarci bene, essi presentano alcune

curiose caratteristiche che possono inquadrarsi nella “storia delle culture”. Il

fumetto inizia come “arte popolare d’avanguardia”. Disegni e parole non soltanto

coesistono, ma si compenetrano. Da un lato la parola che, oltre ad esporre con

dialoghi, pensieri e commenti, è volta a manifestare voci, suoni, rumori e,

soprattutto, si adatta ad essere “disegnata”, dall’altro il disegno che non solo

illustra, ma si adatta facilmente alla sequenzialità delle tavole a fumetti

acquistando un linguaggio vero e proprio: una sorta di “semantica del fumetto”.

Il fumetto, sin dai suoi primi vagiti (il 1896 segna la

data di nascita dell’industria del fumetto con l’apparizione delle prime strips

di Yellow Kid, un ragazzino pelato, orecchie a sventola e con addosso un enorme

camicione, sul supplemento domenicale del quotidiano New York World), si

presenta come una innovazione nella storia della iconografia e della narrativa

con un aspetto che, a linee larghe, potrebbe essere definito “double-face”: da

un lato l’approccio “selvaggio e provocatorio” di Yellow Kid e dall’altro le

raffinatezze pittorico-oniriche di Little Nemo (bambino americano di 5 anni,

nato nel 1905 dalla penna di Winsor McCay, che ogni notte intraprende avventure

sconfinanti nell’impossibile). Negli anni successivi il fumetto si “assesta”

senza presentare ambizioni avanguardistiche. Nascono e imperversano personaggi

come Superman o l’Uomo Mascherato, Mandrake o Mickey Mouse che, indubbiamente,

affascinano intere generazioni di ragazzi. Oggi si ravvisa una terza fase

caratterizzata da un fumetto che è sospinto di nuovo sulla via dell’avanguardia.

Il primo passo si è compiuto qualche decennio addietro quando dalla carta

stampata, rappresentata dal fumetto inteso in modo classico, si passa ad una

nuova metodologia di fare fumetto sfruttando lo sviluppo dei nuovi media: la

televisione, che introduce l’animazione dei personaggi. Con l’avvento

dell’animazione si rileva la necessità di apportare delle caratteristiche nuove

e coinvolgenti rispetto alla forma originaria del fumetto. L’animazione

tridimensionale, le nuove musiche e le sonorità sostituiscono l’apparizione

sistematica del suono onomatopeico figurato giustificando il passaggio al nuovo

media. L’attuale sviluppo tecnologico ha creato nuovi media e nuovi strumenti di

comunicazione con caratteristiche innovative. Uno di questi nuovi settori di

sviluppo della comunicazione è Internet. Inizia un altro tipo di esperienza: il

fumetto viene pubblicato in rete. Nel caso del Web la prima caratteristica che

viene sfruttata è l’interattività che non si riscontra nel comic book (fascicolo

contenente, in genere, un episodio completo di un personaggio; il corrispondente

– ma non del tutto equivalente – termine italiano è quello di albo) né nel mezzo

televisivo. E’ ciò che sta accadendo presso l’americana Marvel, editrice dei

famosi Supereroi come l’Uomo Ragno, i Fantastici Quattro, Capitan America, Devil,

Thor e molti altri. La Marvel ha immesso nel suo web-site migliaia di storie dei

suoi eroi. Da un punto di vista della ferrea e crudele logica di mercato ciò

comporterà sicuramente una riduzione nelle vendite dei fumetti in forma cartacea

con notevoli problematiche che appesantiranno l’approccio economico dei punti

vendita. Tuttavia la rete offre uno spazio virtualmente illimitato per le

pubblicazioni amatoriali che nel web potrebbero ritagliarsi una giusta

visibilità non facilmente ottenibile nell’editoria tradizionale. Inoltre

attraverso i link (in una struttura ipertestuale, collegamento che associa a un

elemento di informazione un’altra informazione ad esso correlata) si possono

creare circuiti tematici non vincolati da problematiche di carattere economico o

editoriale (problematiche presenti nei supporti cartacei), mentre l’interazione

diretta e immediata con i lettori (ad esempio attraverso forum, chat e

mailing-list) potrebbe rendere le risorse a cui accedere ancora più estese.

Risulta, dunque, evidente che inserendo il fumetto in tale nuovo contesto cambia

il rapporto che intercorre con il lettore, che da fruitore diventa attore.

All’interno della rete il lettore, o meglio l’internauta, non sarà legato ad un

rigido schema discorsivo, ma potrà sfogliare le proprie pagine, scrivere i

propri percorsi nonché scegliere dove andare.

Al di là della valenza comunicativa e/o interattiva, il

fumetto possiede certamente una sua valenza didattica in quanto riesce a

veicolare messaggi di alto contento storico-sociale o essere considerato nel suo

valore artistico. Il fumetto fa parte di quella “letteratura disegnata” intesa

come strumento culturale in cui vanno a confluire obiettivi didattici, quali il

recupero di conoscenze storico-grafiche e, non ultimo, lo studio di tendenze,

pensiero ed evoluzioni di una memoria stratificata nel tempo che può essere

letta attraverso le avvincenti storie dei fumetti. Insomma una problematica

tutta da affrontare con gli operatori culturali.

“Il futuro del fumetto” e “Fumetto e didattica” sono i

temi che saranno trattati nel corso del 5° Convegno sul fumetto che si terrà l’1

e 2 dicembre a Santa Croce Camerina (Rg). A proporli, attraverso illustri

relatori (F. Spataro, docente di Scienze della Comunicazione all’Università di

Catania; L. Corteggi, art-director della Editrice Bonelli e da decenni

apprezzato protagonista nel campo del fumetto) è l’Associazione Culturale Xanadu

che gestisce il “Museo del Fumetto” (www.museodelfumetto.net),

una realtà unica in Sicilia, che ospita diverse migliaia di “pezzi” storici tra

albi, giornalini e periodici per un arco temporale che va dai primi anni del

Novecento sino ai giorni nostri.

Giuseppe Nativo

Novembre 2007 |

|

|

Importante anniversario per il "Museo del

Fumetto" di Santa Croce Camerina

Sette anni fra le nuvole parlanti*

di Giuseppe Nativo

“I fumetti hanno

sempre la vocazione di narrare gli attimi privilegiati di personaggi immaginari

destinati a vivere un eterno presente. La struttura della narrazione si fonda su

un’armonica sutura di suoni e di immagini”. Questo scriveva Oreste Del Buono sul

mitico “Europeo” oltre trent’anni fa per dire che il fumetto fa parte di quella

“letteratura disegnata” intesa come veicolo culturale in cui vanno a confluire

obiettivi didattici, quali il recupero di conoscenze storico-grafiche e, non

ultimo, lo studio di tendenze, pensiero ed evoluzioni di una memoria

stratificata nel tempo che può essere letta attraverso le avvincenti storie dei

fumetti.

Sulla base di tali considerazione nasce, nel 2000, a

Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, il “Museo del Fumetto Xanadu”

fondato dall’architetto Giuseppe Micciche'. Impegnato da diversi anni nella

raccolta, selezione e conservazione dei variegati esemplari di fumetti, l’arch.

Micciche' è riuscito ad implementare l’archivio storico del Museo arricchendolo

di materiale (raccolte e collezioni) reperito da ogni parte d’Italia. La

struttura museale, presente anche su rete internet, unica nel suo genere in

Sicilia ed una delle pochissime in Italia, con i suoi 150 mq di esposizione

permanente, presenta al suo interno – in modo ampio ed esaustivo – un percorso

storico del fumetto che abbraccia un intervallo di tempo che va dagli inizi sino

ai giorni nostri.

Attraverso le varie sale si può avere una

visualizzazione del materiale cartaceo che, suddiviso in base alle diverse case

editrici, parte dal periodo anteguerra con case editrici simbolo (Nerbini,

Mondadori, Universo, Vecchi) ed altre, dalla vita commerciale abbastanza breve,

che hanno dato vita a personaggi e testate quali (per citarne alcune) Topolino,

L’Avventuroso, Intrepido, Il Vittorioso, Il Corriere dei Piccoli. Nel

dopoguerra, sebbene le difficoltà del periodo, sorgono altre case editrici tra

cui l’Editrice Audace (divenuta in seguito “Bonelli”), la Victory, la Ventura e

relativi personaggi o testate quali: Tex, Miky, Blek, Tarzan, Monello, Albo

dell’Intrepido e tanti altri. Per la gioventù dei primi anni del dopoguerra i

giornalini sono una forma di “cultura alternativa” al di fuori di quella

scolastica. Talora i genitori, supportati dalla cultura dell’epoca,

costituiscono un forte ostacolo per una “serena” lettura dei fumetti che, non di

rado, vanno al macero. E’ una lotta senza quartiere ma perdente, come dimostra

l’enorme quantità di esemplari sopravvissuti. In questa lotta si inseriscono le

case editrici riducendo il formato degli albi ed introducendo così il formato

striscia, avuto riguardo anche alla scarsità della carta che favorisce tale

processo.

Le caratteristiche didascalie in calce a ciascuna

vignetta vengono sostituite dalle “nuvolette”, simili a sbuffi di fumo,

utilizzate per riportare il dialogo tra i personaggi. A seconda del tratto che

ne definisce i contorni, la nuvoletta può esprimere un discorso parlato o

pensato, o ira, o paura. Spesso sono utilizzati segni con chiare funzioni

onomatopeiche (Gulp!, Sigh, Sob, Boom!). Dalle “mini” storie, molto

schematizzate degli anni ’30 e ’40 si passa a quelle più articolate dei decenni

successivi. Negli anni ’60 e ’70 una buona parte dei fumetti è a colori, mentre

è già in fase avanzata l’integrazione degli eroi “importati” dall’estero con

quelli “nostrani”. E’ il momento dei “Supereroi” come l’Uomo Ragno, Devil, i

Fantastici Quattro, ma anche di testate come Linus, Eureka, Diabolik e Alan Ford

che si affermano nel mercato fumettistico. Il “periodo moderno” (anni ’80 e ’90)

è contraddistinto da una miriade di case editrici che durano, non di rado, lo

spazio di un miserere. Su tutti, due fenomeni s’impongono all’attenzione dei

mass-media: i “Fumetti Giapponesi” e la “Bonelli”, leader oggi in Italia, che

con il suo capofila Tex – pubblicato ininterrottamente da più di cinquant’anni -

ha raggiunto vertici abbastanza alti di lettori.

“Il fumetto” – come sottolinea l’architetto Micciche'

in una delle piacevoli conversazioni intrattenute con la Redazione di Insieme –

“è una forma espressiva che, coniugando letteratura, lingua e disegno, dà più di

altre forme di comunicazione in quanto in grado di raggiungere qualsiasi uomo di

qualunque età e cultura, graduando solo l’intensità e la qualità del messaggio.

Esso nasce, muore, rinasce con sorprendente vitalità, seguendo mode e

aspirazioni, alla ricerca del dialogo con il pubblico”. Un dialogo che viene

garantito anche dalla tenacia e dal costante impegno profuso dalla moglie Lina.

Giuseppe Nativo

* Articolo pubblicato sul quindicinale "Insieme", n.441

del 1° marzo 2007, pag.5. |

Home Page

|