Il Covid-19, la scienza ed il mito della caverna di Platone

di Cosimo Alberto Russo

Mai come in queste settimane di isolamento e apprensione per la pandemia del Covid-19 ha assunto un ruolo preminente l’opinione (più onesto dire “i dettami”) degli scienziati (virologi innanzitutto). Tutti noi, più o meno, ci affanniamo a cercare le spiegazioni e le indicazioni fornite da questa categoria di lavoratori. Poco importa se spesso contradditorie e in contrasto tra le varie scuole di pensiero.

Mi sembra quindi doveroso ricordare che la scienza non è altro che un metodo di conoscenza (il metodo scientifico) e gli scienziati sono coloro che utilizzano questo metodo al fine di aumentare la conoscenza di ciò che ci circonda.

Per far ciò si utilizza, a vari livelli, un modello di rappresentazione della realtà, in quanto la realtà stessa non è conoscibile, dati i limitati mezzi del genere umano (fondamentalmente i cinque sensi, pur se amplificati dalla tecnologia).

Questo porta e ha portato a elaborare modelli poco accettabili dalla stragrande maggioranza della popolazione umana, pur se ampiamente verificati, come la meccanica quantistica e la relatività einsteniana. E rimane, punto fermo ed essenziale del metodo scientifico, che ogni modello è accettato fino a quando non se ne trova uno migliore.

Questa premessa dovrebbe farci comprendere che anche nella vicenda del Covid-19 nulla si sa e si procede a tentoni elaborando modelli che via via vengono sostituiti da altri più attendibili. Dovremmo quindi avere comprensione per coloro che onestamente si limitano a ipotizzare linee di intervento momentanee e probabilmente errate, mentre dovremmo diffidare di chi “afferma” verità incaute: la verità non è scientifica!

Bisognerebbe anche avere l’umiltà di non ridicolizzare le ipotesi di chi utilizza altri “modelli” di rappresentazione (per esempio lo sciamanesimo, la medicina ayurvedica, l’antroposofia ecc. ecc.); in fin dei conti il metodo scientifico si è affermato solamente negli ultimi tre secoli della civiltà umana, siamo certi che nei precedenti millenni il genere umano fosse in uno stato di preintelligenza?

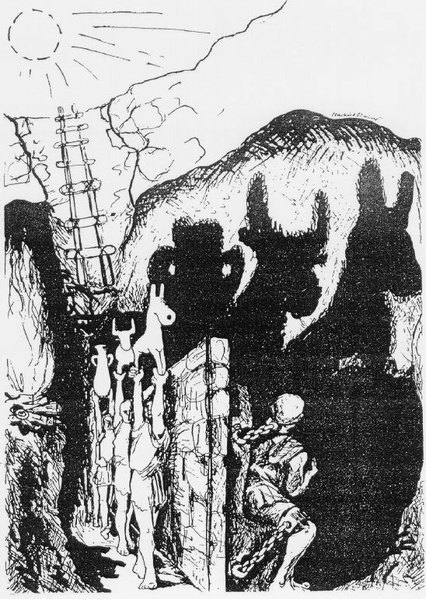

A questo proposito mi piace citare il mito della caverna, di Platone. In questo mito il filosofo ateniese immagina che vi siano alcuni uomini incatenati sin dall’infanzia in una caverna senza mai nulla aver visto al di fuori di essa. Nella caverna vi è un fuoco e i carcerieri proiettano, senza farsi vedere, delle ombre sulle pareti, parlando nel frattempo; così gli incatenati credono che le ombre siano la realtà e immaginano che quello sia il mondo. Ad un certo punto se un prigioniero fosse liberato e si avvicinasse all’uscita, rimanendo abbagliato dalla luce del sole fino a soffrirne, preferirebbe tornare alle ombre cui era abituato. Ma se riuscisse ad abituarsi alla luce del sole e a vedere il mondo esterno, capirebbe che ciò che credeva reale era solo una illusione.

Resosi conto della situazione, senza dubbio tornerebbe nella caverna per liberare i suoi compagni: il problema, però, sarebbe proprio quello di convincere gli altri prigionieri ad essere liberati. Infatti, dovendo riabituarsi all’ombra, passerebbe parecchio tempo prima di riuscire a vedere distintamente il fondo della caverna; durante questo periodo il suo tentativo di convincere gli altri della situazione sarebbe vano, in quanto ai loro occhi risulterebbe diventato cieco e, anzi, potrebbe, insistendo, spingere gli altri prigionieri ad ucciderlo, se tentasse di liberarli e portarli verso quella luce che, secondo loro, lo ha accecato.

Il mito ha varie interpretazioni, quella che qui mi interessa è l’acquisizione della consapevolezza che ciò che crediamo reale (la “verità”) è solo una illusione e che, forse, la realtà “vera” non è raggiungibile dal genere umano (i prigionieri incatenati).

Per cui, è vero che forse oggi il metodo scientifico (come la democrazia) pur essendo altamente imperfetto è ciò che abbiamo di meglio, ma occorre porre grande attenzione nell’accogliere i pareri “scientifici” come “verità”.

Cosimo Alberto Russo

10 aprile 2020