Vann’Antò, poeta ragusano di respiro europeo

Vann’Antò, poeta ragusano di respiro europeo

di Federico Guastella

Futurista di breve corso Giovanni Antonio Di Giacomo (Ragusa 1891 – Messina 1960), che si faceva chiamare Vann’Antò come ad evocare il suono delle campane proveniente alla sua abitazione dalla chiesa di San Giovanni Battista.

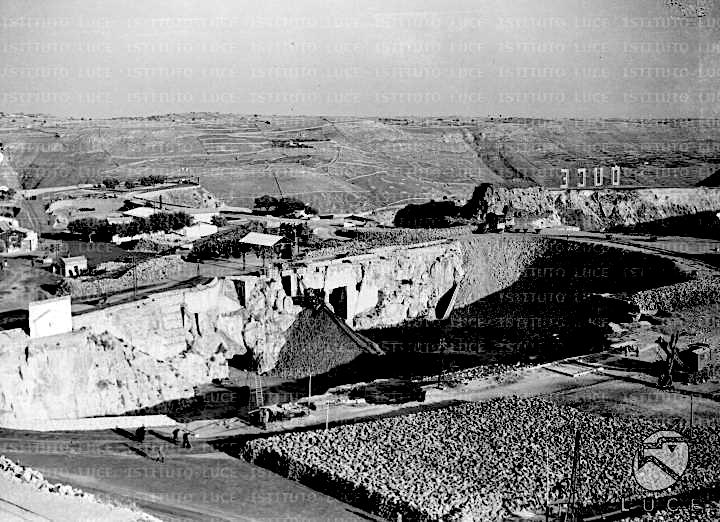

Diamo appena un accenno della sua vita. Picconiere il padre nella dura realtà delle miniere di asfalto ragusane, e anche i suoi sei fratelli di cui egli fu l’ultimo. La madre lavorava al telaio. Compie al Liceo-ginnasio di Siracusa gli studi classici e, iscrittosi alla facoltà di Lettere dell’Università di Catania, il 7 dicembre 1914 consegue la laurea con la tesi sul “verso libero”: relatore il prof. Paolo Savj Lopez, filologo. E’ già questo un evento nodale dell’itinerario futurista consolidatosi nel sodalizio con il compaesano Luciano Nicastro, di lui più giovane di quattro anni, e nella frequentazione a Messina di Guglielmo Jannelli. Del primo è noto il saggio La nostra salvezza. Lettere di guerra 1915-1918 (Vallecchi, Firenze 1918), pervaso dal clima di guerra che allora si respirava.

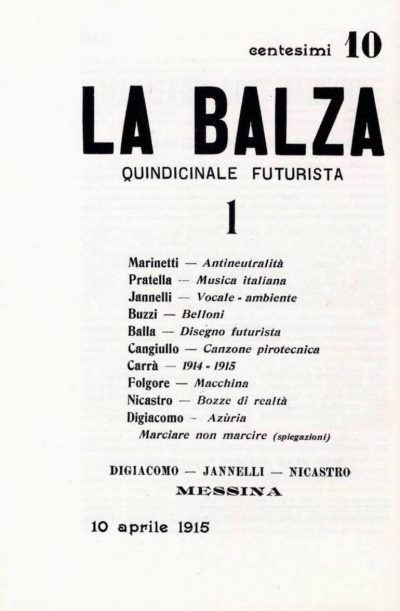

Degna di nota la fondazione a Ragusa della rivista “La Balza”, sottotitolata “Quindicinale futurista”: periodico apparso il 31 gennaio 1915 e diretto dal ventitreenne Vann’Antò, collaborato da Luciano Nicastro. Sin dal primo numero, stampato a Modica dallo Stab. E. Sarta, la presentazione, intitolata “Collaborazione”, manifestava una volontà “antipassatista”, aperta al rinnovamento. La Salaris1 l’ha definita “la più importante vetrina isolana del futurismo”. Certamente, malgrado la pochezza di contenuti innovativi dei due fondatori, fu una voce di rottura dei vecchi schemi connotati da inerzia, sonnolenza, rassegnazione; un mezzo culturale con l’intento di liberare l’ambiente dalle asfittiche presenze del conservatorismo autoritario. L’avv. Giuseppe De Stefano Paternò, promotore dei “Fasci dei Lavoratori” nel 1892-93 e leader dei socialisti, manifestava segni di stanchezza. E i gruppi democratici, in cui convergevano socialriformisti, radicali, nonché una frangia di liberali capeggiati dall’ing. Migliorisi, si avviavano verso la disfatta, incapaci di impegni fattivi.

Un gruppo di giovani si proponeva così di svegliare la comunità in cui si andava consolidando la piccola proprietà privata: “Siamo un giornale di giovani, un giornale di svegliati e di rompiscatole, che soffrono d’insonnia e gli altri non sopportano che dormono, e gli altri vogliono fare svegliare tutti a lavorare,…”.

Agli intenti programmatici non era estraneo il bisogno di dare al popolo un’educazione politica, indispensabile alla gestione municipale. Alla sferzata politica Vann’antò preferiva la produzione letteraria, presentandosi, ha scritto Giovanna Finocchiaro Chimirri, “come allievo fedele, perfettamente aderente alla poetica marinettiana”. Si colgono nei suoi versi, accanto alla libera ortografia, segni matematici, l’onomatopea, il doppio sostantivo, il verbo all’infinito, frasi spezzate.

Pubblicato il 14 marzo, il quarto numero annunziava con parole dure il mutamento della rivista e il suo trasferimento in aree più proficue: “Col 5° numero “La Balza” non sarà più locale ragusana; ma la nuova grande rivista di avanguardia siciliana, lirica artistica filosofica (politica, critica), la rivista di pensiero e di arte pura che la Sicilia non ha avuto mai, la voce nuova audace moderna viva del triangolo ardente”.

Manifestando un’assoluta delusione, con toni sprezzanti veniva annunziato il nuovo indirizzo: “Volevamo distinguerci dal gregge, ma ora non possiamo stargli nemmeno vicino, ora non possiamo sopportarrne il puzzo orribile più, ora vogliamo allontanarci esser liberi esser NOI“. Il 10 aprile, il quindicinale “La Balza futurista” usciva a Messina con scritti anche di Marinetti2. Direttori i tre intellettuali siciliani Guglielmo Janelli, Luciano Nicastro e Giovanni Antonio Digiacomo (Vann’antò). Più ampia la diffusione, raggiungendo con successo altre regioni e coinvolgendo i nomi più autorevoli dell’avanguardia (Folgore, Jannelli, Mazza, Prampolini, Pradella, Govoni, Balla coi suoi disegni).

Convinta l’adesione di Vann’Antò alle nuove strategie formali, ma sicuramente con una buona dose di ironia sul mito della macchina, ove si consideri la sua tavola parolibera “Automobile + asina” sottotitolata “Naturamorta cinematografica”, in cui evidenziava il contrasto tra i due animali: quello meccanico che resta in panne e viene trainato dall’altro, il vero (in “La balza futurista“, a. ɪ, n. 3 Messina, 12 maggio 1915).

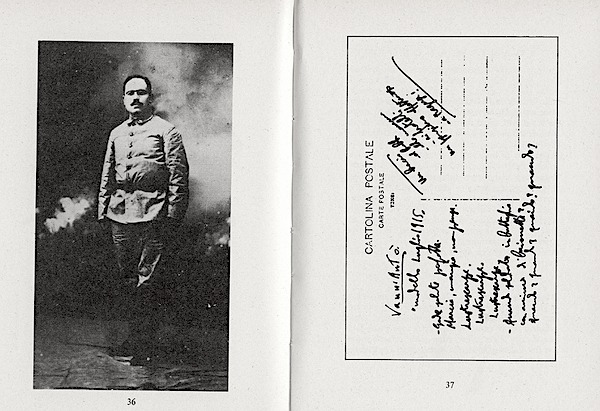

Il sogno modernista cominciava lentamente a svanire e già si avvertiva in lui il forte legame con la società contadina. L’esperienza di Vann’Antò si fa più complessa quando il Paese si muove verso l’avventura del primo conflitto mondiale. Nel 1916 da Ragusa raggiunge il fronte come ufficiale volontario e viene a trovarsi a contatto con una realtà distruttiva, certamente diversa dalle aspettative di tanti intellettuali dell’epoca. Mandato nell’autunno del 1917 in convalescenza all’ospedale militare di Siracusa per essere stato ferito sull’altopiano della Bainsizza, compone in francese un breve diario: Tablettes, dove è chiara la svolta che l’allontana dall’esaltazione della guerra, nonché la visione di una poetica di matrice demotica.

Egli si trova più a suo agio, manifestando nella vita di trincea sentimenti di appartenenza e di partecipazione alla sua terra: legato al passato si ritaglia uno spazio immaginario per recuperare, tra gli affetti familiari, la memoria dell’infanzia e dell’adolescenza, segnata dalla geografia del territorio ragusano, attraversata dal vento africano e cosparsa dai segni della civiltà della pietra.

La genesi delle nuove composizioni poetiche è quasi sempre la stessa: dinanzi alla cruda realtà sociale, da lui conosciuta bene per le origini popolari, si inabissa in uno scenario onirico di echi, di lontani richiami, di affettività legate al luogo nativo. Sicché, tra le esperienze passate, quelle del microcosmo, e le altre recenti della guerra, egli accumula argomenti che si rivelano nella raccolta Il fante alto da terra (Messina, 1932). Non sono assenti i motivi tipici della cultura interventistica, tra cui un atteggiamento paternalistico nel rapporto con i fanti, l’esaltazione etica della patria, della bandiera nella speranza della vittoria, anche se il poeta non tace dei disagi e dei rischi del fronte: solitudine, spaesamento, stanchezza e anche i soprusi compiuti dai generali con il loro comportamento grottesco, in aperto contrasto con un ambiente di sofferenza e di morte.

Deboli, oltre ai fanti, erano i contadini e i minatori della sua terra: questi ultimi potevano vedere il sole soltanto la domenica, mentre i primi portavano il peso dello sfruttamento agrario. Ne è un esempio Voluntas tua (Roma 1926), dove si coglie la sofferenza fisica del lavoro, ancorché situata in un contesto astorico: la bellezza suggestiva della natura in simbiosi con l’impegno morale del sacrificio.

Dinanzi al suo antagonista il “massaru”, il contadino bracciante, pur nella rassegnata impotenza, trova nel rito propiziatorio all’Onnipotente la forza della speranza per un rapporto che garantisse protezione e benevolenza. Dopo aver faticato tutto il santo giorno, si rivolge tranquillamente al padreterno e s’inginocchia davanti alle icone senza mettere in discussione l’autorità sociale, senza interrogarsi sulla condizione subalterna, pur riconoscendo nel “massaru” il cattivo padrone.

Sarebbe riduttivo affidare Vann’Antò esclusivamente agli umori della vita paesana e affettiva senza accennare al senso nascosto della sua poetica che, pur avendo evidenti influssi pascoliani, è connotata dagli apporti del simbolismo francese a cui si accostò come traduttore e interprete. Amore e morte, luce e tenebre sono le costanti della sua mappa psichica: “Trasiemu dunqui, ni la notti oscura / ognuno ccù e so stigghi e la lanterna”: l’imboccatura della miniera, associata alla bocca di un drago, segna l’amara discesa agli inferi, il distacco dalla vita che si conclude nel silenzio del nulla.

Federico Guastella

Ragusa, 28 maggio 2025

Note:

- G. Micciché, La prima “ Balza ”. Cultura e giornalismo agli inizi del secolo nel Ragusano, in “Pagine dal sud”, Anno I – n. 4, RAGUSA – Settembre-Ottobre 1985.

- Nel 1987 l’editore libraio Belforte di Livorno, su iniziativa di Giuseppe Miligi curatore della post-fazione, ha pubblicato il libro <<La balza futurista>>, che raccoglie, in ristampa anastatica, i tre numeri della rivista. Interessantissimi i saggi come quelli di Boccioni, Carrà, Prampolini, Cangiullo, Balilla-Patella, Vann’antò.