Gli Schininà e la città di Ragusa

La famiglia Schininà nella storia di Ragusa

di Federico Guastella

Rilevante l’impulso urbanistico dato dalla famiglia Schininà , sicuramente la più importante di Ragusa, il cui capostipite Francesco svolse un ruolo di primo piano come uno dei principali fondatori della città nuova, insieme al barone Mario Leggio-Schininà (imparentato per via materna con gli Schininà ed altri). Scarse le notizie sulla sua vita. Giurato e capitano giustiziere della città, piace immaginarlo come personaggio intraprendente che tiene contatti con la potente società nobiliare di Palermo. Ricco proprietario terriero può così acquistare il titolo marchesale di Sant’Elia, posseduto dal principe Antonio Lanza Schittini, prendendo l’investitura il 21 ottobre del 1741. Muore a Palermo cinque anni dopo: il 24 settembre 1746. Dal primo e dal secondo matrimonio ha in tutto quattro figli: Vincenzo che eredita il titolo marchionale (anch’egli come il padre integrato nella nobiltà palermitana, avendo sposato Donna Sabbina Maurigi del marchese Simone), Ippolita, Felicia e Giuseppe.

E’ a Francesco Schininà che si deve l’idea della costruzione nella zona della parte alta di Ragusa di un villino di campagna, denominato <<Il Casino>>. Da qui <<Via del Casino>>, oggi Corso Vittorio Veneto, parallela alla <<strada maestra>>, l’arteria principale di Ragusa che è Corso Italia. Sarà poi il figlio primogenito Vincenzo a iniziare nel 1759 i lavori voluti dal padre, data rilevabile nell’architrave del portale d’ingresso recante l’iscrizione in latino, così tradotta da Filippo Rotolo, storico dell’Ordine francescano in Sicilia: “O Lachesi, mentre tu, compiuto col fuso l’ordito della vita sogghigni a Pulio, oh con quale dolore io intraprendo l’opera”. Ci si può riferire ad una casa di campagna: suburbana e con l’eleganza raffinata del palazzo cittadino.

Ariosa la facciata dai leggiadri ritmi rococò: il portale che immette nell’androne è formato da un arco chiuso da una chiave di volta – una conchiglia che si ripiega su uno scudo – ed è delimitato da due paraste coronate da volute di foglie al cui interno si trova una valva di conchiglia. Al di sopra l’architrave, e ad essa sovrastante, il balcone impreziosito da una ringhiera panciuta in ferro battuto e da volute decorative a mo’ di cornici.

Oltre al libretto di Filippo Rotolo Il Casino degli Schininà a Ragusa e la chiesa dell’Angelo Custode in Ragusa, pubblicato nel 1987 a cura della Biblioteca francescana di Palermo, vale la pena di leggere l’articolo di Gaudenzia Flaccavento, storico dell’arte, apparso nella rivista “Ragusa Sottosopra” n. 4 del 23 luglio 2007. Pregevole il discorso. Oltre che per le indicazioni stilistiche, evidenzia la ricchezza proveniente da concessioni enfiteutiche urbane, gestita dalla potente confraternita della Messa dell’Alba di cui gli Schininà facevano parte.

Il casato nella seconda metà del Settecento ha saldamente in mano i beni che vengono via via capitalizzati dalle figlie Ippolita e Felicia. Pare di poter dire che strategicamente seppero coniugare la fede religiosa con il mondo degli affari. E qui è d’obbligo citare la calzante definizione data dall’insigne prof. Giuseppe Barone, cattedratico e storico modicano. Le chiama “Banchiere di Dio”, tra profitto e carità. E’ una pagina inedita quella che egli ci fa leggere, sorprendente per la vocazione mercantile delle due sorelle, di sicuro ereditata dal padre: Ippolita e Felicia sono donne straordinarie, colte, religiose, imprenditrici. Gestiscono direttamente le rispettive proprietà, affittano le tenute, promuovono le trasformazioni fondiarie nelle loro aziende, alimentano i circuiti della carità privata e dell’assistenza ma nello stesso tempo investono nella “mercatura” della produzione tessile e del cuoio. Ippolita con testamento del 1784 e Felicia con testamento del 1795 fondano il Collegio di Maria per “la conservazione e l’ammaestramento delle donzelle povere” di Ragusa superiore.

L’edificio, la cui posa della prima pietra avvenne il 27 gennaio 1800, fu realizzato con l’ annessa chiesa di Maria Santissima dell’Addolorata – popolarmente detta “a Badìa” e “a Bammìna” -, prospiciente sulla piazza e quasi a fianco alla monumentale chiesa di San Giovanni Battista . Poco si sa del loro fratello Giuseppe, “doctor in utrocque iure”, il cui figlio Mario provvide a ultimare la costruzione del magnifico palazzo di famiglia, iniziata dal padre: opera da considerarsi come la più imponente costruzione tardo settecentesco del capoluogo ibleo (databile tra gli anni Ottanta e Novanta per lo storico dell’arte Paolo Nifosì ).

Connotata dall’elegante chiarezza rococò, l’abitazione sul portone d’ingresso reca lo stemma dei marchesi di Sant’Elia: un giglio e una cometa sovrastati da una corona. Ereditata dai figli, fu divisa in due: l’ala sud ancora oggi di proprietà della famiglia Schininà e l’ala nord donata nel 1950 alla Curia Vescovile di Ragusa. Di questa poderosa esperienza si avvarrà l’attività di Emanuele Schininà che, nella zona occidentale di Ragusa in prossimità del << Casino >>, determinerà un significativo sviluppo edilizio durante il secolo XIX.

Emanuele Schininà

Le notizie su Emanuele Schininà Cosentini, rampollo dei baroni di San Filippo e del Monte e nipote di Mario Schininà Maurigi marchese di Sant’Elia, ci provengono dalle ricerche di padre Filippo Rotolo che poté consultare il manoscritto di Filippo Pennavaria che, come medico personale di costui, ebbe modo di conoscerlo. Senza il suo contributo non avremmo saputo nulla o quasi del suo passaggio sulla terra. Nato a Ragusa da Mario Schininà e da Concetta Cosentini il 17 aprile 1813, ebbe un destino favorevole che gli assicurò una prestigiosa ascesa sociale. Trascorse una giovinezza spensierata e anche chiacchierata per boriosità e licenziosità. Dapprima si recò a Palermo dallo zio, da cui i discendenti avrebbero ereditato i beni di famiglia, poi a Malta. Estraneo all’inerzia della vita di paese, pur essendo il quinto dei figli maschi, si dimostrò solerte nell’amministrare i beni di famiglia a seguito di una paralisi che aveva colpito il padre. Coniugando il buon fiuto negli affari con l’attività politica, alimentò doppiamente la sua instancabile volontà di successo.

Salta agli occhi, sfogliando il libriccino di Filippo Rotolo non divulgato opportunamente, la vivace gestione comunale di Ragusa superiore. Tre gli eletti il 20 giugno del 1843: Calogero Criscione, designato Sindaco, Emanuele Schininà e Giambattista Lupis che rispettivamente ricoprirono la carica di primo e secondo Decurione. Un limpido passo dello studioso francescano fa luce sullo sviluppo della realtà ragusana. Siamo qui nel cuore di un fattivo impegno civico. Scrive Rotolo: “La gestione comunale capeggiata dal Criscione e sostenuta dallo Schininà e dal Lupis, nonostante la fiera opposizione di Ragusa Ibla, durante il quadriennio in carica (1843-1847) fu molto attiva: trasferì la sede del municipio da Ibla a Ragusa superiore, portò a compimento il ponte dei Cappuccini, iniziò i lavori per la rotabile Ragusa-Mazzarelli, inaugurò il << Teatro della Concordia >> (costruito in via Ecce Homo intorno al 1860 per volere di alcuni notabili, poi divenuto comunale verso la fine dell’Ottocento), venne affrettata la strada Ragusa-Modica e Ragusa-Comiso, e infine venne lastricata la << Strada Maestra >>, oggi Corso Italia. Inoltre dietro suggerimento dello stesso Emanuele Schininà si tentò per la prima volta di istallare l’illuminazione notturna costringendo i venditori di commestibili ad accendere un fanaletto sino a due ore dopo l’ << Ave Maria >>. L’idea dello Schininà piacque e in seguito fu lo stesso comune a fornire i fanaletti necessari”.

Comprata << la casa del Barone Giacinto Leggio >>, su Corso Italia confinante allora con il Collegio di Maria, la fece ambiziosamente ricostruire dal 1846 al 1862, privilegiando forme neoclassiche. Eletto deputato alla Camera nella IX legislatura, partecipò, schierandosi alla destra, alla prima seduta del Parlamento tenutasi il 18 novembre del 1865 a Firenze. Di breve durata la sua fortuna politica. Poi si dedicò alla gestione dei suoi beni. Alla morte del padre, come ultimo erede dovette acquisire i terreni rifiutati dai suoi fratelli. Altre terre gli vennero alla morte dello zio, tra cui il Vignale delle Noci in contrada Casino. Eredità quest’ultima che sanzionava il suo senso negli affari al punto da influire sul tessuto urbano e umano, modificandolo arditamente.

La lottizzazione dei terreni per suoli edificabili, il tracciato di alcune strade e la costruzione di alcune case da destinarsi ai << massari >>, anche se fu un fallimento per il lucro personale a causa della crisi economica che aveva provocato un’ondata migratoria per le Americhe, ebbe notevoli sviluppi per la nascita di un nuovo quartiere e di nuove consuetudini in virtù della sostituzione della << larga tessitura barocca >> come ha scritto il Prof. Flaccavento nella pregevole opera Uomini, campagne e chiese nelle due Raguse. Tra il 1880 e il 1890 Don Emanuele fece costruire la chiesa dell’Angelo, aperta al culto, dettagliatamente descritta dal Rotolo: sul fondo dell’abside una pittura rappresenta la potenza angelica ad ali spiegate e mani protese a proteggere un bambino che si avvia verso il precipizio.

La piazza poligonale con l’abbeveratoio al centro, disegnata nel 1892 dall’ingegnere Pennavaria, ebbe subito favorevoli consensi per la pubblica utilità. Del palazzo di famiglia, nel 1896 fu costruita soltanto la parte adiacente alla chiesa dell’Angelo Custode quasi a mo’ di presidio della contrada e a favore del nipote Titta (Battista) Schininà: l’impronta architettonica ispano-moresca rappresenta il nuovo già staccatosi dallo stile barocco e tardo barocco.

Tanti i carrettieri che sostavano attorno alla fonte e numerosi mestieri si svolgevano allora nel quartiere connotato da un ambiente familiare-patriarcale autosufficiente. Vivace il mio ricordo quando ragazzini, provenienti da altri quartieri, ci riunivamo lì nella piazza dalle tonalità misteriose: il paradiso sognato dei giuochi all’aperto, del primo apprendimento nelle botteghe artigiane in cui venivamo volentieri accolti.

Racconta Rotolo di una crisi religiosa di Emanuele Schininà a seguito della morte della moglie, nonché del suo testamento, datato 27.9.1900, in cui raccomandava agli eredi di continuare il culto dell’Angelo custode. Moriva il 14.10.1900: pochi mesi dopo i tre spari, i tre colpi di rivoltella ravvicinati che a Monza avevano aperto il nuovo secolo.

La Beata Suor Maria Schininà.

Una crisi economica e commerciale si affermava a partire dalla metà degli anni ‘80, interessando varie regioni del Paese e in modo disastroso la Sicilia: particolarmente avvertita nel territorio ibleo, dato che la sua ricchezza dipendeva principalmente dal commercio di vino, di carrube, dei prodotti della zootecnia.

Nella tanta durezza che colpiva i diversi settori dell’economia, sicuramente una donna instancabile ebbe una vita dedita alla vita che le passava accanto. Vide tante di tristezze e difficoltà che gli umili si trascinavano dietro e il coraggio che tirava fuori le proveniva dall’energia dell’Amore in lei operante. Maria Schininà nasce a Ragusa il 10 aprile 1844 da Giambattista Schininà Cosentini dei baroni di San Filippo delle Colonne e da donna Rosalia Arezzo dei duchi di S. Filippo del Monte. Gli anni della sua infanzia scorrono agiatamente in un ambiente familiare aperto alla mondanità e alla vita religiosa.

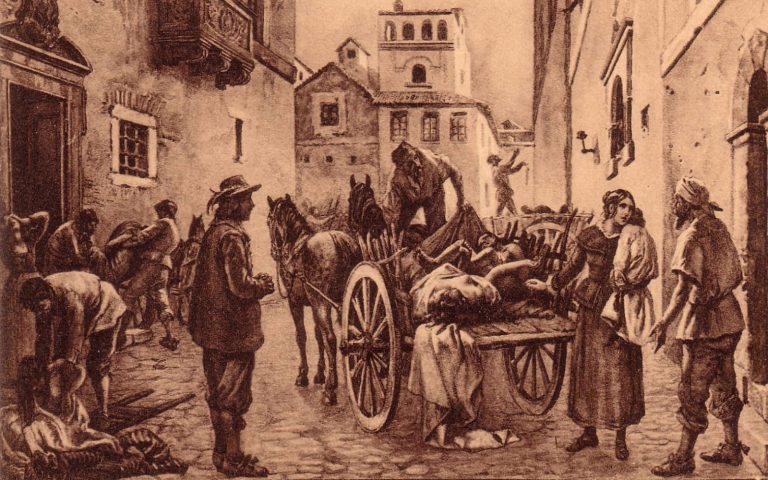

E già ragazzina dall’osservatorio del proprio benessere poteva rendersi conto delle misere condizioni di vita dei contadini nel clima della crescente disoccupazione urbana e rurale a seguito della dura crisi agraria degli anni Ottanta che segnò un periodo tra i più difficili della storia del Circondario di Modica. Alla mancanza di lavoro si aggiungeva la penuria dei generi di prima necessità. Gravosa la tassazione e la mortalità infantile elevata mentre continuava la crescita del costo della vita in un contesto politico e amministrativo conservatore attraversato da accesi contrasti municipali.

In questa realtà di vistose contraddizioni, Maria Schininà si distacca radicalmente dalla mondanità per intraprendere un percorso interiore che la porterà all’incontro mistico col divino da cui trarrà forza per il suo apostolato verso i bisognosi e i sofferenti. Ai fatui salotti perciò preferirà la preghiera, l’umiliazione, la macerazione del corpo, la povertà (non esiterà a portare sui fianchi il cilicio e a imprimersi sul petto con un ferro rovente, per due volte, il nome JESUS). Nel clima pigro e abitudinario di certa aristocrazia quello che più risalta è la disponibilità alla contemplazione attraverso l’azione.

Nella sua fede coesistono un forte impegno di benefattrice nello spazio della sofferenza e i trasalimenti mistici. Prevalente la <<comunione>> intesa nel senso paolino dell’agàpe o caritas. Vivendo all’insegna della trasgressione, facendosi popolana per soccorrere i poveri con le proprie sostanze, non solo volle cambiare le regole della casta d’appartenenza, ma propose utopie possibili. Nel solco della migliore tradizione pedagogica cattolica, fondò la Congregazione delle Suore del Sacro Cuore e provvide a far costruire il suo Istituto religioso sostenuta dalle lettere che indirizzava alla Madonna e ai santi nei momenti di disagio e difficoltà economiche2.

Federico Guastella

Ragusa, 1° luglio 2025

Note:

- A. Mignemi, Teatri e cinematografi nella Ragusa del Novecento, “Pagine dal Sud”, Ragusa – Giugno 1987 – N. 2-3. Ecco un breve brano dell’accattivante descrizione fatta dall’autore: <<La sua facciata, che, presumibilmente, all’origine era in puro stile Liberty, venne rifatta, nel 1890, nello stile attuale che potremmo definire neoclassico (…). Le tre metope poste al di sopra del balcone centrale contengono i mezzobusto di tre grandi musicisti dell’ottocento: Rossini, Bellini e Donizetti. Il tutto è sormontato da una maestosa aquila reale, che domina dalla sua posizione nella parte più alta dell’edificio. Ma la parte più bella del teatro era l’interno, con la sua doppia fila di palchi, e arricchito da arazzi e stucchi dorati di pregevole fattura, opera del famoso pittore ragusano Mario Scribano, scenografo al San Carlo di Napoli…>>.

- A seguito del terremoto di Messina del 1908, i bambini messinesi vi furono accolti. Si era già nel 1910 quando l’11 giugno Sr. Maria Schininà cessava di esistere, lasciando l’eredità di un cattolicesimo operoso e in comunione con l’umiltà e la carità. Tra i ragusani correva la voce che fosse morta una santa. Ancora oggi l’attenzione è rivolta a lei. La beatificazione si svolse a Roma il 4 novembre 1990 con la celebrazione presieduta dal Papa san Giovanni Paolo II. La sua memoria liturgica cade il 12 giugno. L’urna che contiene la salma è posta sotto l’altare della chiesa della Casa madre di Ragusa e sopra spicca il suggestivo dipinto che raffigura l’angelo della carità.Per l’approfondimento: M. Francini, La Beata Maria Schininà. Coraggio senza clamori, Città Nuova Editrice, Roma, 1990.

Credit foto:

Foto di apertura (Palazzo vescovile Schininà): The World of Sicily.com;

Palazzo Schininà (balcone): www.lasicilia inrete.it

Chiesa della Badia: https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g194872-d11639437-Reviews-Chiesa_della_Badia-Ragusa_Province_of_Ragusa_Sicily.html

Chiesa dell’Angelo Custode e Piazza Fonti di Ragusa: Pippo Palazzolo.

Grazie per le ricostruzioni e per gli interessanti riferimenti!!!